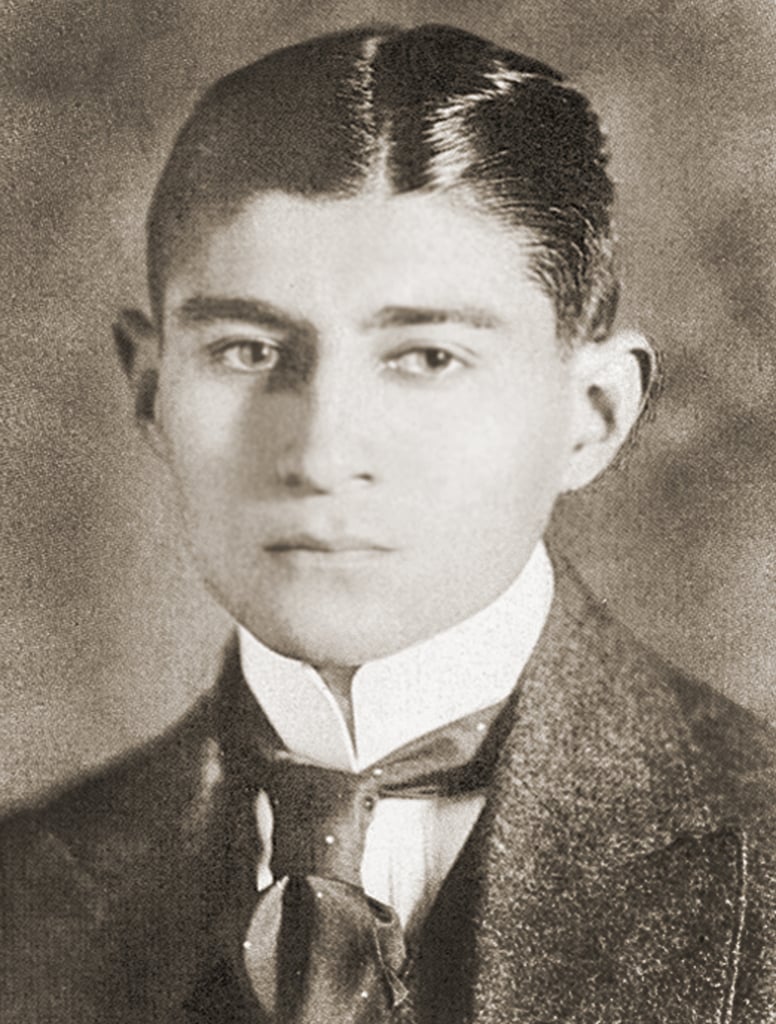

En una de sus escasas colaboraciones para la prensa de la época, Kafka quiso dejar su testimonio del salón aeronáutico de Brescia, al cual había asistido en 1909. En este reportaje –que ofrecemos en una traducción muy poco conocida de Braulio Arenas– el escritor praguense captaba los aspectos poéticos de la incipiente aeronáutica y, a su vez, incluía los temores que se podrían calificar de proféticos en vista de la próxima Primera Guerra Mundial y del papel que desempeñaría en ella el armamento aéreo.

Franz Kafka

[Traducción de Braulio Arenas]

La Sentinella Bresciana del 9 de septiembre de 1909 anuncia encantada lo siguiente: Tenemos en Brescia una multitud nunca vista, ni siquiera en tiempos de las grandes carreras de automóviles; los huéspedes de Venecia, Liguria, Piamonte, Toscana, Roma y hasta Nápoles, las grandes personalidades de Francia, Inglaterra y América se agolpan en nuestras plazas, en nuestros hoteles, en todos los rincones de las viviendas particulares; todos los precios aumentan excelentemente; los medios de transporte no alcanzan para llevar a la multitud al circuito aéreo; las provisiones del aeródromo no alcanzan para más de dos mil personas; muchos miles deben renunciar a obtenerlas; sería necesaria toda la fuerza militar para proteger los buffets; en los lugares baratos se instalan durante todo el día cincuenta mil personas.

Cuando mis dos amigos y yo leemos esta noticia, sentimos coraje y miedo a la vez. Coraje: pues con semejante multitud todo suele ocurrir de manera bonitamente democrática, y donde no hay lugar, no hay necesidad de buscarlo. Miedo: miedo por la organización italiana de tales empresas, miedo de las comisiones que nos atenderán, miedo de los ferrocarriles a los que la Sentinella acostumbra atribuir retrasos de cuatro horas. Todas las expectativas son falsas, todos los recuerdos de Italia se mezclan en casa de alguna manera, se confunden, no se puede confiar en ellos.

Mientras vamos entrando al agujero negro de la estación ferroviaria de Brescia, donde los hombres gritan como si ardiera el suelo bajo sus pies, nos conminamos uno al otro seriamente a permanecer unidos suceda lo que suceda. ¿No entramos acaso con cierta predisposición hostil?

Bajamos; un coche que apenas se sostiene sobres sus cuatro ruedas nos recoge; el cochero está de muy buen humor; cruzamos las calles casi desiertas hasta el Palacio de la Comisión, en el que se pasa por alto nuestra malignidad, como si no existiera; nos enteramos de todo lo necesario. El albergue que se nos indica nos parece a primera vista el más sucio que jamás hayamos contemplado, pero bien pronto deja de ser tan desagradable. Una suciedad que, en fin, está allí y de la que no se vuelve a hablar; una suciedad que ya no se transforma, que se ha vuelto vernácula, que en cierto sentido hace más sólida y terrestre la vida humana; una suciedad de la que el hostelero no sale presuroso al encuentro, orgulloso de sí, piadoso con nosotros, moviendo los codos y arrojando con sus manos (donde cada uno de lo dedos es un cumplido) nuevas y nuevas sombras sobre su rostro, entre continuas reverencias, que reconocemos de nuevo en el aeródromo, por ejemplo, en Gabriele D`Annunzio; a decir verdad, ¿quién podría tener aún algo contra esa suciedad?

El aeródromo está en Montechiari; se llega con el tren local que va a Mantua; apenas una hora de viaje. Las vías de este ferrocarril van por la carretera general; los trenes ruedan modestamente, ni más altos ni más bajos que el resto del tránsito, entre los ciclistas que penetran con los ojos casi cerrados en la polvareda entre los coches completamente inútiles que llenan toda la provincia, que levantan pasajeros, tantos como se quiera, y que así y todo son inconcebiblemente rápidos, y entre los automóviles a menudo enormes que con sus múltiples señales simplificadas por la velocidad quieren saltar, desatados, uno sobre otro.

Por momentos, pierde uno toda la esperanza de llegar al circuito con este tren lamentable. Pero todo ríe alrededor de uno, a derecha e izquierda las risas invaden el tren. Yo estoy en una plataforma, apretado contra un gigante que está de pie con las piernas abiertas sobre los topes de dos vagones, en medio de una ducha de hollín y polvo que cae de los techos endebles de los vagones sacudidos. Dos veces se detiene el tren para esperar que pase el tren en sentido contrario, con tanta paciencia y tanto tiempo que parecería estar esperando un encuentro casual. Pasamos de largo lentamente algunas aldeas; cartelones estridentes aparecen aquí y allá con anuncios de la última carrera automovilística; las plantas del borde de la carretera son irreconocibles bajo la polvareda blanca.

Hemos llegado. Delante del aeródromo hay una gran plaza con dudosas casitas de madera, frente a las cuales hubiéramos esperado otros carteles y no los de: Garage, Gran Buffet Internacional, etc. Mendigos atroces, engordados en sus carritos, estiran sus brazos hacia el camino; por la prisa que lleva, siente uno tentaciones de saltar por encima de ellos. Miramos arriba, pues para eso hemos venido. ¡Gracias a Dios, todavía no vuela nadie! No nos apartamos de la carretera y, sin embargo, no se nos atropella. En medio y detrás de los mil carricoches, y a su encuentro, brinca la caballería italiana. Orden y accidente parecen imposibles por igual.

Una vez en Bescia, quisimos llegar rápidamente a una determinada calle que creíamos bastante alejada de donde estábamos. Un cochero nos pide tres liras, nosotros le ofrecemos dos. El cochero renuncia al viaje y sólo por amistad nos da una idea de la terrible distancia a que se encuentra la calle. Empezamos a avergonzarnos de nuestra oferta. Bien, tres liras. Subimos, tres vueltas del coche por breves callejuelas, y ya estamos. Otto, más enérgico que nosotros dos, explica que, desde luego, no se le ocurre en lo más mínimo pagar tres liras por un viaje que ha durado un minuto. Una lira es más que suficiente. Ahí tiene una lira. Ya es de noche, la calleja está desierta, el cochero es robusto. Monta en tal cólera que parecería que ya hiciera una hora que peleábamos: ¿Qué? Eso es una estafa. Qué se han creído. Tres liras son el trato y tres liras debe pagarse; vengan tres liras o, de lo contrario, nos daríamos de bofetadas. Otto: “¡La tarifa o la policía!”. ¿Tarifa? Allí no hay tarifas. ¿Dónde había tarifas para esto? Había sido un trato para un viaje nocturno, pero, en fin, si le dábamos dos liras, nos dejaba ir. Otto, terrorífico: “¡La tarifa o la policía!”. Un poco de gritería y búsqueda, y luego sale a la luz una tarifa ilegible por la suciedad. Nos ponemos de acuerdo y le pagamos una lira y media; el cochero sigue su camino por la callejuela estrecha, en la que le es imposible doblar, no sólo está enfurecido, sino también triste, según me parece. Pues, desgraciadamente, nuestra conducta no ha sido la debida; no es esa la forma de entrar en Italia; en algún otro país podrá estar bien, pero allí no. ¡Pero quién se acuerda de ello con la prisa! No hay nada que reprocharse, es imposible convertirse en italiano a la semana escasa de estadía.

El tren acaba por detenerse del todo, tal vez porque no puede más. Un grupo de automóviles frena al mismo tiempo; a través de la tolvanera divisamos no lejos de nosotros una agitación de banderas múltiples que, fuera de quicio y tropezando contra el suelo accidentado, corre formalmente hacia los automóviles.

Pero el arrepentimiento no debe echarnos a perder la alegría de concurrir al campo de aviación; un arrepentimiento traería otro, y nosotros saltamos más que andamos por el aeródromo, poseídos de un entusiasmo que, bajo este sol, nos invade de pronto una a una todas las articulaciones.

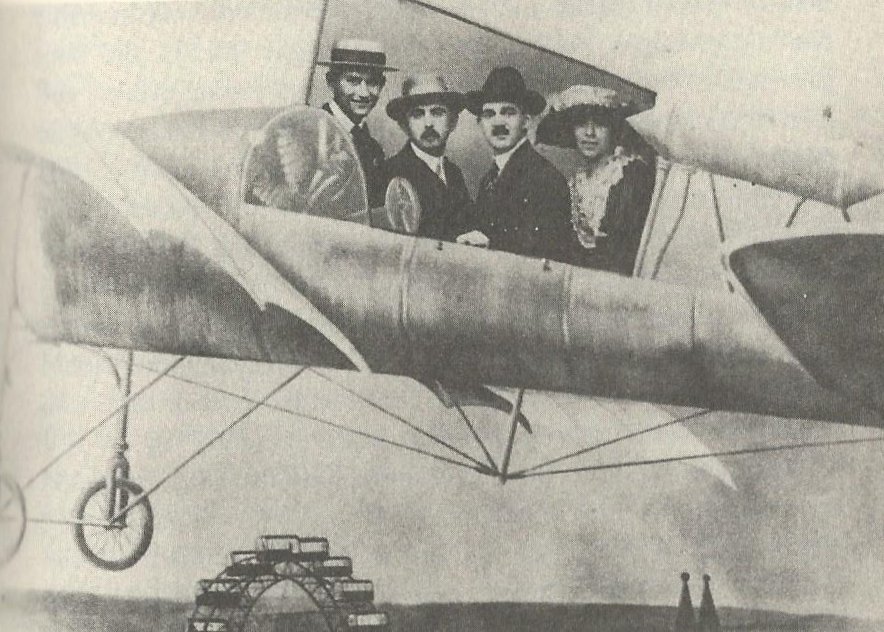

Pasamos de largo frente a los hangares, que con sus cortinas bajas parecen escenarios clausurados de comediantes nómadas. Sobre sus tímpanos aparecen los nombres de los aviadores cuyos aparatos albergan y, más arriba, el tricolor patrio. Leemos los nombres: Cobianchi, Cagno, Rougier, Curtiss, Moucher (un triestino que lleva colores italianos, pues confía más en ellos que en los nuestros), Anzani, Club de los Aviadores Romanos. ¿Y Blériot?, preguntamos. Blériot, en quien habíamos estado pensando todo el tiempo, ¿dónde está Blériot?

Dentro de la parcela cercada que rodea su hangar, Rougier corre en mangas de camisa; es un hombre pequeño, de nariz llamativa. Está ocupado en una actividad extrema y un poco confusa; agita los brazos y mueve animadamente las manos; mientras camina, se palpa por todos lados, envía a sus ayudantes al interior del hangar, los llama de vuelta, va él mismo, apartando a todos de sí, entra, mientras su mujer, ataviada con un vestido ajustado y blanco y un pequeño sombrero negro fuertemente encasquetado, levemente separadas sus piernas bajo el corto tapado, mira al vacío caluroso; una mujer de negocios, con todas las preocupaciones del negocio en su pequeña cabeza.

Frente al hangar vecino se sienta Curtiss. Está completamente solo. Detrás de los cortinados que el viento levanta un poco se alcanza a divisar su aparato; es de los más grandes, según cuentan. Cuando pasamos delante de él, Curtiss sostiene en alto el New York Herald y lee unas líneas de uno de los costados superiores; al cabo de media hora volvemos a pasar delante de él; ya está por el centro de la página; otra media hora después ha terminado la página y empieza otra. Al parecer no ha de volar hoy.

Nos volvemos y contemplamos el vasto campo. Es tan grande que todo lo que está en él parece abandonado: el asta de llegada cerca de nosotros, el mástil de señales a lo lejos, la catapulta de largada en algún lugar a la derecha, un automóvil de la Comisión, que describe, al viento su banderín amarillo, una curva por el campo, se detiene envuelto en su propia polvareda y sigue viaje.

En esta tierra casi del trópico se ha instalado un desierto artificial, están reunidas aquí la alta nobleza de Italia, brillantes damas de París y miles de otras personas, para mirar durante muchas horas con los ojos entornados este soleado desierto. En el campo no hay nada de lo que comúnmente trae alguna variedad a los campos deportivos. Faltan las bellas caballerizas de los hipódromos, las rayas blancas de las canchas de tennis, el fresco césped de los campos de fútbol, los pétreos desniveles de los autódromos y velódromos. Sólo en dos o tres oportunidades durante la tarde atraviesa la llanura alguna cabalgata policroma. Las patas de los caballos son invisibles bajo la polvareda; la luz uniforme del sol no se altera hasta pasadas las cinco de la tarde. Y para que nada perturbe la visión de esta llanura, falta también la música, sólo la silbatina de las masas que llenan las localidades baratas busca satisfacer las necesidades del oído y de la impaciencia. El público de las tribunas más costosas, ubicadas detrás de donde estamos nosotros, está tan silencioso que puede confundirse tranquilamente con la mudez de la llanura desierta.

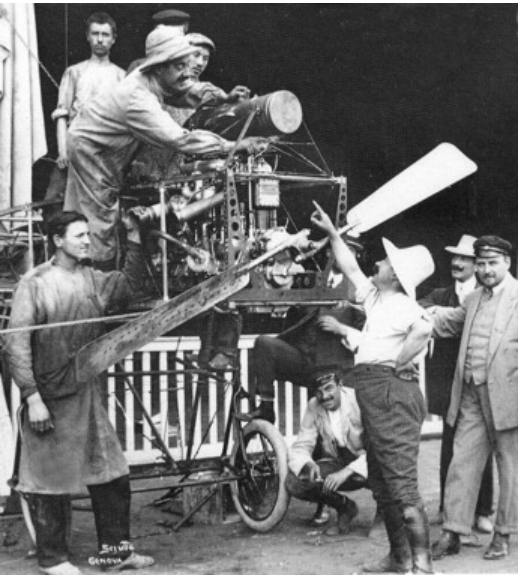

A un costado del cerco de madera que limita el campo se agrupa un montón de gente. “¡Qué pequeño!”, exclama en francés un coro de voces suspirantes. ¿Qué pasa? Nos abrimos camino. Sobre el campo hay un pequeño aeroplano, muy cerca de nosotros, pintado de color amarillento; lo están preparando para volar.

Ahora vemos también el hangar de Blériot y, al lado, el de su discípulo Leblanc; ambos hangares se hallan emplazados dentro del campo mismo. Apoyado contra una de las alas del aparato aparece, inmediatamente reconocible, Blériot, y mira, la cabeza firme sobre el cuello, el movimiento de los dedos de sus mecánicos que manipulan en el motor.

¿Con esta insignificancia de aparato piensa remontarse por los aires? Realmente, es más fácil andar por el agua. Al principio, se puede uno ejercitar en los charcos, luego en los estanques, después en los ríos y sólo mucho más tarde se atreve uno a hacerse a la mar; para los aviadores, en cambio, no existe más que a etapa del mar.

Ya está Blériot, en su puesto, empuñando con la mano alguna palanca, pero deja todavía que los mecánicos examinen el aparato como si fueran niños muy aplicados. Mira lentamente adonde estamos nosotros, mira al otro lado, y a otro, pero su mirada no ve, sino que se concentra en sí misma. Ahora va a volar, nada más natural. Ese sentimiento de lo natural mezclado con el sentimiento universal de lo extraordinario, que no se aparta de él, le da esa apostura que tiene.

Uno de los ayudantes toma una de las aspas de la hélice, tira de ella, hay un sacudón, se oye algo parecido a la respiración de un hombre vigoroso mientras duerme; pero la hélice vuelve a detenerse. Se la prueba otra vez, se la prueba diez veces; por momentos, la hélice se para en seguida; por momentos, gira un par de vueltas. Debe ser el motor. Otra vez a trabajar en él; los espectadores se cansan más que los participantes. Todos los rincones del motor son enaceitados; son aflojadas y ajustadas tuercas ocultas; un hombre corre hacia el hangar y vuelve trayendo una pieza de repuesto; pero tampoco sirve; corre de vuelta y, en cuclillas, la martilla sobre el piso del hangar, sosteniéndola entres sus piernas. Blériot toma el puesto del mecánico, el mecánico toma el puesto de Blériot, tercia Leblanc.

Prueba un hombre la hélice, la prueba otro hombre. Pero el motor es despiadado, como un alumno al que se ayuda repetidas veces; la clase dice que no, no, mas él no sabe, vuelve a interrumpirse, vuelve a interrumpirse siempre en el mismo sitio y acaba por renunciar. Blériot se queda sentado un rato en su asiento; está silencioso; sus seis ayudantes lo rodean sin moverse; todos parecen soñar.

Los espectadores pueden tomar aliento y mirar a su alrededor. La joven esposa de Blériot se llega hasta él, seguida de dos niños. Cuando su marido no puede volar, ella se disgusta, y cuando vuela, tiene miedo; por lo demás su vestido es un poco grueso para la temperatura reinante.

Se hace girar otra vez la hélice, tal vez mejor que antes, tal vez peor; el motor entra ruidosamente en funcionamiento, como si no fuese el mismo de hace un instante; cuatro hombres sostienen la cola del aparato, y los golpes silenciosos del viento que esparce la hélice atraviesan sus capotes de trabajo. No se oye una palabra; el ruido de la hélice parece comandarlo todo; ocho manos sueltan el aparato, que corre largo sobre la tierra como una persona torpe sobre un piso de parquet.

Se hacen muchas otras tentativas de vuelo y todas terminan imprevistamente. Cada una impulsa al público hacia lo alto; los sillones de paja, en los que se puede mantener uno en equilibrio y estirar al mismo tiempo los brazos, y mostrar, también al mismo tiempo, esperanza, miedo y alegría, se doblan hacia atrás. Durante las pausas, la nobleza italiana recorre las tribunas. Saludos recíprocos, reverencias, reconocimientos; hay abrazos, se sube y baja las gradas de las tribunas. Uno señala al otro la principessa Laetitia Savoia Bonaparte, la principessa Borghese, una señora de cierta edad cuyo rostro tiene el color amarillo oscuro de cierta clase de uvas, la contessa Morosini. Marcello Borghese está con todas las damas y con ninguna; desde lejos, su rostro parece comprensivo; pero desde cerca, sus mejillas se pliegan extrañamente sobre las comisuras de los labios. Gabriele D´Annunzio, pequeño y débil, parece bailar tímidamente delante del conte Oldofredi, uno de los señores más importantes de la Comisión. De la tribuna y por encima del cerco emerge el rostro severo de Puccini, detrás de una nariz que bien podría considerarse propia de un bebedor.

Pero a estas personas sólo se las divisa si se las busca; en general, no se ve más que las altas damas a la moda, que lo desvalorizan todo. Prefieren caminar a permanecer sentadas; sus vestidos no permiten sentarse bien. Todos los rostros, velados a la usanza asiática, pasean envueltos en una leve penumbra. El vestido, suelto en el busto, hace que desde atrás la figura toda parezca un poco tímida. Cuando aparecen tímidamente estas damas producen una impresión indecisa de desasosiego. El corpiño bajo, casi imperceptible; el talle parece más ancho que de costumbre, porque todo lo demás es ceñido; estas mujeres quieren ser abrazadas más abajo.

El aparato que había sido expuesto hasta ahora era sólo el de Leblanc. Pero ya llega el aparato con el que Blériot voló a través del Canal; nadie lo ha dicho, todos lo saben; este es su aparato. Una larga pausa, y Blériot está en el aire. Se divisa su torso rígido, que emerge sobre las alas; sus piernas se hunden profundamente como si fueran parte de la maquinaria. El sol se ha inclinado y, bajo el techo de las tribunas, atraviesa el espacio e ilumina las alas en vuelo. Todos miran hacia arriba, hacia Blériot; en ningún corazón hay sitio para otro. Vuela en un pequeño círculo y luego aparece casi verticalmente sobre nosotros. Todo el mundo estira el cuello y mira cómo el aeroplano oscila y es estabilizado por Blériot y remontado aún a mayor altura. ¿Qué pasa? Aquí arriba, a veinte metros de la tierra, hay un hombre aprisionado en un armazón de madera y se defiende de un peligro invisible, asumido voluntariamente. Nosotros en cambio, estamos abajo, apretujados e insubstanciales, y miramos hacia aquel hombre.

Todo sale bien. El mástil de señales indica que el viento se ha vuelto más favorable y que Curtiss volará por el Gran Premio de Brescia. ¿Así que es cierto? No bien se da uno cuenta de ello, ruge el motor de Curtiss; apenas se lo ve a él, ya se aleja volando, ya vuela sobre la llanura que se extiende ante él, en dirección a los bosques lejanos que parecen subir, ellos también, más y más. Vuela un largo rato sobre los bosques, desaparece, nosotros miramos hacia los bosques, no hacia él. Detrás de unas casas, Dios sabe dónde, vuelve a aparecer a la misma altura que antes y se precipita en nuestra dirección; sube, se alcanza a ver cómo se inclinan oscuros los planos inferiores del biplano; baja, brillan al sol los planos superiores. Vuela en torno al mástil de señales y gira indiferente en una dirección contraria de la ruidosa salutación, y vuela en línea recta hacia el sitio de donde apareció, y vuelve a empequeñecerse y a quedar solo. Hace cinco vueltas iguales, vuela 50 km. en 49’ 24” y obtiene el Gran Premio de Brescia, consistente en 30.000 liras. Es una obra perfecta, pero las obras perfectas no pueden ser apreciadas, de obras perfectas se considera, al fin, capaz todo el mundo; para realizar obras perfectas no parece necesaria ninguna clase de valor. Y mientras Curtiss trabaja solo allá sobre los bosques, mientras su mujer, tan conocida por todos, se preocupa por él, la multitud casi lo ha olvidado. Sólo se oye la queja unánime porque no vuela Calderara (su aparato está roto) o porque Rougier hace ya dos días que manipula su Voisin, o porque Zodíaco, el dirigible italiano, todavía no ha llegado. Sobre el accidente de Calderara corren rumores tan honrosos que se creería que el cariño de la nación lo elevaría más seguro por los aires que su avión Wright.

Aún no ha terminado Curtiss su vuelo, y en tres hangares ya comienzan a rugir los motores como impulsados por una explosión de entusiasmo. El viento y el polvo golpean desde direcciones opuestas. No bastan dos ojos. Uno se revuelve en su asiento, vacila, se toma de cualquiera, pide disculpas; otro vacila, lo arrastra a uno consigo, y uno recibe las gracias. Comienza a caer la noche temprana del otoño italiano; ya no es posible ver el campo con nitidez.

¡En el mismo momento en que Curtiss pasa de largo después de su vuelo triunfal y, sin mirar, sonríe un poco y se quita la gorra, inicia Blériot un pequeño vuelo circular, del que todos lo creen de antemano capaz! Uno no sabe si aplauden a Curtiss o a Blériot o a Rougier, cuyo gran aparato se lanza ahora por los aires. Rougier está sentado frente a sus palancas como un señor delante de su escritorio, al cual se llega por una escalerilla situada a sus espaldas. Sube en pequeños círculos, sobrevuela a Blériot, lo convierte en espectador y no deja de ascender.

Si queremos conseguir un coche, es tiempo de marcharnos. Mucha gente se apretuja ya junto a nosotros. Se sabe que este vuelo es sólo un experimento; como son cerca de las 7, no se lo registra oficialmente. En el antepatio del aeródromo están los chóferes y los sirvientes; señalan el sitio donde vuela Rougier; delante del aeródromo están los cocheros, con sus coches estacionados; señalan el sitio donde vuela Rougier; dos trenes repletos de gente no se mueven a causa de Rougier. Por suerte, conseguimos un coche; el cochero se acuclilla delante de nosotros (no hay pescante) y, convertidos de nuevo en existencias independientes, partimos. Max comenta con mucha razón que se podría y debería organizar algo parecido en Praga. No necesitaba ser una carrera aérea, opinaba él, aunque también esto valdría la pena; de todos modos, sería fácil invitar a un aviador, y ninguno de los interesados se arrepentiría. El asunto sería tan sencillo; Wright está volando actualmente en Berlín. Habría que persuadir, pues, a la gente a hacer el pequeño rodeo que significa pasar por Praga. Nosotros dos no respondemos nada; primero, porque estamos fatigados, y segundo, porque no tenemos nada que agregar. El camino dobla y Rougier aparece tan alto que se creería que pronto ha de fijar su residencia en las estrellas próximas a mostrarse en el cielo que se va tiñendo de oscuridad. No cesamos de dar vueltas y mirar hacia arriba; en este momento, Rougier se eleva más y más en la Campagna.

"Los aeroplanos de Brescia" [manuscrito] Franz Kafka; traducción de Braulio Arenas, ha sido tomado del "Archivo del Escritor / Braulio Arenas", alojado en la Biblioteca Digital de Chile. La transcripción para nuestra revista fue realizada por Charo Azperrechea.

Deja un comentario