Wilfredo Machado

El llanto de los Ewaipanomas

Los Ewaipanomas podían llorar toda la noche sin parar. Abrían sus grandes ojos en el pecho y sin pestañear siquiera derramaban gruesas lágrimas sobre el suelo húmedo de la selva. Cuando varios Ewaipanomas se reunían en un claro del bosque podían formar un arroyo, así como una comunidad entera podía iniciar la simiente de un río caudaloso que avanzara por la selva arrastrándolo todo.

–Lo importante no son las lágrimas, sino la forma en que se llora –decían consternados. Inspiración, decían los viejos. Se debe llorar con inspiración. Todos aprendían a llorar desde muy jóvenes. Dentro de sus primeras lecciones el llanto ocupaba un lugar primordial. Lloraban cuando nacían, cuando se reconocían en el reflejo del agua, estando solos en mitad de la noche, en la oscuridad. Cuando miraban el paisaje del río que se repetía en el horizonte como un espejismo. Con esos inmensos ojos se podría hacer un gran lago. Si estaban tristes arrasaban extensos territorios con su llanto, haciendo crecer el nivel de las aguas que avanzaba lento y salobre hacia el delta. Si estaban de buen humor todos podían dormir tranquilos sin el salto repentino de la gran pororoca que avanzara con el reflujo de los vientos y las corrientes marinas. Los pájaros más viejos contaban historias sobre una comunidad de diminutos hombres sin cabeza, que corrían por la selva intrincada y se escondían en los arbustos a la menor señal de peligro. Algunos cazadores los habían visto tan sólo unos segundos antes de desaparecer en el denso follaje. Se dice que eran pródigos arqueros y que sus grandes ojos les permitían acertarle al blanco, y que la flecha siempre era mortal. Tenían el tamaño de un niño, pero más fornidos. Las cartas de Raleigh dan fe de la historia de un hombre de su tripulación “Quien caminando cerca de la orilla del grande río que llaman Orinoco se acercó a oler unas flores cuando fue traspasado por un dardo en pleno ojo que lo mató en un instante”. Todos quedaron sorprendidos cuando vieron al pequeño Ewaipanoma salir de entre las flores y correr hacia la espesura de la selva. Uno de los hombres disparó su arcabuz sobre la extraña criatura. Cuando llegaron al sitio había rastros de sangre entre las hojas. Siguieron sus huellas durante todo el día. Entonces, llegó la noche y escucharon un llanto muy quedo. Se dieron cuenta de que estaban tan cerca que podían sentir su respiración de fuelle roto, su aliento de adormideras, sus ojos que se esmeraban tristes y comenzaban a derramar gruesas lágrimas sobre la alfombra de hojas. Uno de los hombres –que no creía en historias ni en llanto de prisionero herido– le descerrajó un tiro en mitad de los ojos para que no inundara de lágrimas el camino de regreso.

(Diario de la gentepájaro)

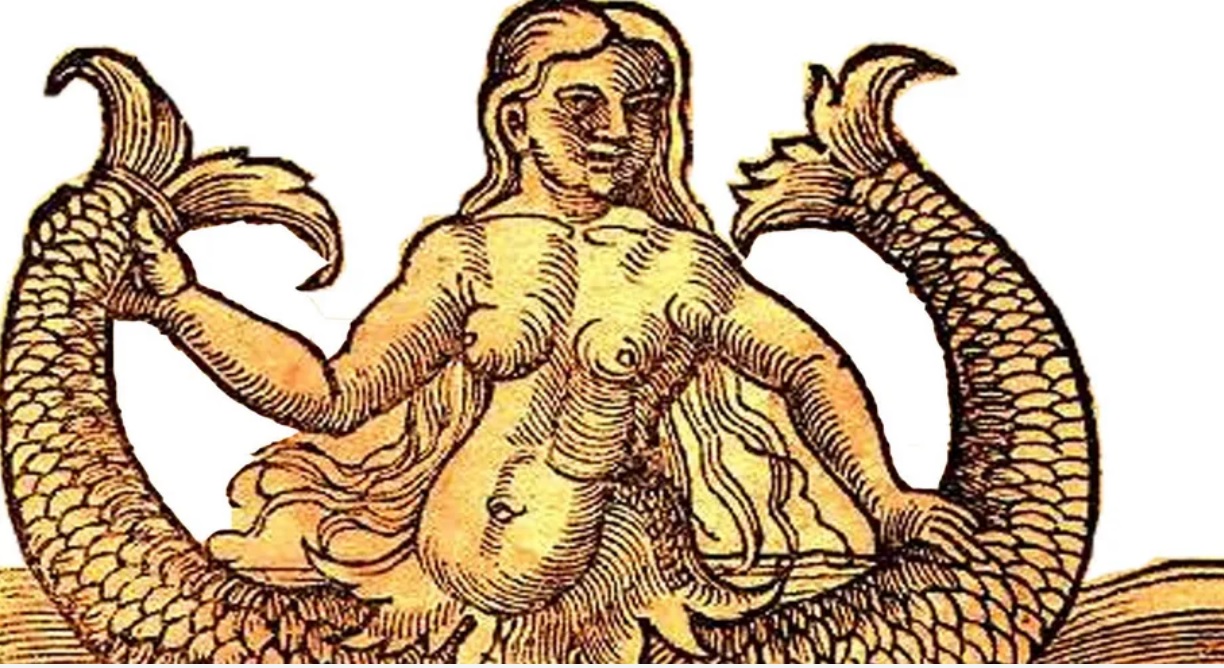

El amor de las sirenas

Una de las sirenas había seguido al Arca durante varios días a través de un mar tempestuoso que prometía echar a pique la embarcación a la menor falsa maniobra. A veces perdía el rastro entre las olas, para luego, más adelante, encontrarlo en algún pescado muerto que devoraba con fruición de un solo bocado, o en el vuelo lejano de un grupo de gaviotas que acompañaban al Arca en su ruta desconocida. Ella pensó que era como una cáscara de nuez a la deriva, o una tortuga flotando muerta, dormida para siempre en el océano.

La noche de la tormenta, al noveno día, Noé pensó en la sirena mientras finalizaba sus oraciones. Recordó los ojos huidizos que comenzaban a hundirse en el agua y que sabía perdidos para siempre como el amor o la esperanza de la vida eterna. La memoria era un débil coleóptero sobrevolando la escasa luz del candil que amenazaba con dejarlo sumido entre tinieblas, una máscara gastada por el tiempo y arrojada a las arenas desierto. En la penumbra vio como en una pesadilla del futuro a un grupo de mujeres vendidas en una subasta pública la noche del gran incendio de una ciudad a orillas del mar, vio a otras que había poseído en la intimidad de una alcoba a las orillas del Tana, y a muchas otras que nunca conocería porque sus días estaban contados como las estrellas del cielo.

Lo último que sintió al apagarse el candil y ser arrastrado por la tormenta al fondo del agua –entre el remolino húmedo de leones y jirafas, de zorros y buitres, de ciervos y elefantes que decían adiós con sus oscuras trompas– fue la mirada más triste del mundo a su lado, la cabellera de algas verdinegras, las manos húmedas y delicadas como garras que lo desnudaban en el silencio de las profundidades y unos diminutos dientes de pez que comenzaban a devorarlo despacio, casi amorosamente.

(Libro de animales)

El otro minotauro

Yo fui una de las siete doncellas ofrecidas al Minotauro en la ciudad de Creta. Cuando descendíamos al laberinto de Minos, muchas de nosotras llorábamos inconsolables, tomadas de la mano, hacia una oscuridad insondable de galerías infinitas donde habitaba la bestia. Sabíamos de antemano nuestro destino. Una a una nos fuimos internando por los pasadizos y habitaciones silenciosas donde cruzaban sombras fantasmales de otras mujeres que habían perecido a manos del monstruo. Ninguna había visto su rostro, pero lo imaginábamos cruel. A veces escuchaba los gritos desesperados, y sabía que una de nosotras había sucumbido devorada por el monstruo. Pero pasaba el tiempo y, contra todo pronóstico, aún me mantenía con vida. Al cabo de unas semanas el miedo se disipó y mis ojos se acostumbraron a la perfecta oscuridad del laberinto. En ocasiones alcanzaba a ver su imponente sombra sobre los muros enmohecidos con la sangre de las sacrificadas. Pero madre me había adiestrado en las artes de la seducción y el engaño, y ningún monstruo –por más feroz que fuera– puede resistirse al placer de la carne. Comencé por dejar el aroma de mi cuerpo sobre los muros de piedra. Esparcí los aceites perfumados de mis cabellos en la cisterna donde a menudo iba a beber; algunas flores que había traído conmigo las quemé en un sahumerio sobre la arena húmeda. Ahora es él quien luce asustado y confundido dentro de su reino. Ahora soy yo quien lo persigue por el laberinto. En ocasiones me detengo para escuchar su llanto. Está aprendiendo un nuevo juego que no conoce. Sé que tiene miedo, y hace bien en tenerlo. A veces se acerca con la timidez de un animal herido, y recuesta su cabeza en mi regazo, mientras acarició su testuz. Sabe que no puede poseerme, pues me mataría con su inmenso miembro, y me prefiere viva porque así es el deseo, y porque la soledad en el laberinto es más dura de lo que parece. Mientras tanto, sueña que algún día las cosas mejoren de alguna manera drástica: quizá una cirugía reconstructiva, o tal vez una crema reductora. ¡Qué sé yo…! ¡Por cierto, ¡El maldito de Teseo nunca apareció por aquí!

(La máquina de aniquilar monstruos)

El coleccionista

Debo confesar con cierta vergüenza que este hábito de coleccionar pesadillas lo heredé de mis mayores, que a su vez lo heredaron de los suyos en una larga tradición que abarca siglos de luchas y de sacrificio. De niño, me despertaba atacado por una feroz pesadilla que intentaba ahogarme entre los meandros de su macabra historia, hasta que, con el tiempo, comencé a acostumbrarme a ellas. Luego me di cuenta de que podía atraparlas y coleccionarlas en pequeñas y frágiles cajas de madera. Allí estaban encerradas en un orden universal y perfecto las visiones más abominables de la psique humana, aquellas que nadie se atrevía a pensar, pues su sola idea enloquecería los corazones más valientes. A veces, cuando me matan el tedio y el aburrimiento, doy una fiesta para divertirme. Entre los invitados escojo a un grupo de vecinos grises y avarientos que, sin lugar a dudas, nadie echará de menos. Los conduzco bajo engaños hasta la habitación donde, orgulloso, les muestro mi colección de pesadillas. Dejo que cada uno escoja a su preferencia. Luego les abro la ventana y salen volando convertidos en grifos, aves insomnes, insectos monstruosos, mariposas oscuras, murciélagos salvajes. Se posan sobre los cables del tendido eléctrico contemplando el mundo a sus pies. En un principio están felices de su nueva condición. Pero luego de un tiempo se cansan de sus pesadillas, pero ya no saben cómo regresar. Se quedan estáticos a la intemperie bajo la fría noche hasta que el cruento invierno los congela en figuras de hielo que nadie reconoce. En el verano se derriten.

Cuando arrecia el calor húmedo de la costa y salgo a la calle a comprar un helado, cigarrillos o la prensa, puedo sentir sus miradas de odio desde las alcantarillas oscuras y húmedas.

(Corazones sombríos y otras historias bizarras)

Wilfredo Machado (Lara, Venezuela, 1956): escritor y editor; licenciado en Letras por la Universidad de Los Andes. Ha publicado Contracuerpo (1988), Libro de animales (1994), Poética del humo (2003), Diario de la gentepájaro (2008), Corazones sombríos (2015), La noche de Prometeo (2015), El rey de los pobres (2017). Algunos de sus cuentos han sido traducidos al francés, inglés, italiano, portugués, hebreo y búlgaro. Los relatos que incluimos en esta muestra, han sido tomados, con autorización de su autor, de Wilfredo Machado. Animalia y otros seres monstruosos. Caracas, Fundarte, 2023.

Deja un comentario